যোগাযোগঃ +৯১ ৯৯০৩৭ ৬৬৩৫৫

ই-মেইলঃ grievance@sonjog.com

পরিবেশ-বিজ্ঞান > বিস্তারিত

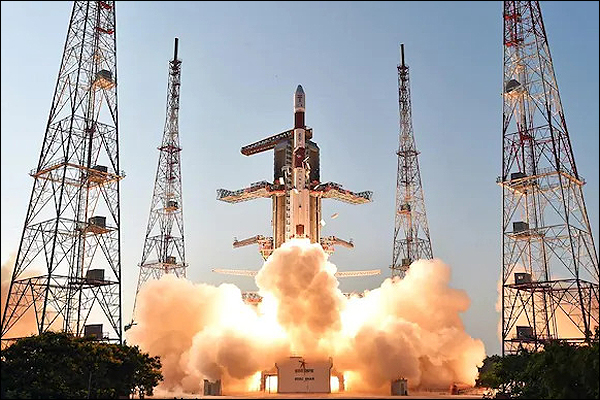

চন্দ্রযান-৩

শুভঙ্কর গাঙ্গুলি

কথায় কথায় আমরা বলতে অভ্যস্ত, এ কী আর রকেট সায়েন্স? সামান্য জিনিস বুঝতে পারছিস না।

কঠিন কিছুকে রকেট সায়েন্সের সঙ্গে তুলনা করেই থাকি আমরা। তবে রকেট সায়েন্সের গোড়ার বিষয় সত্যি খুব কঠিন না।

পদার্থ বিজ্ঞানের নবম-দশম শ্রেণিস্তরের কিছু ধারণা থেকে বোঝা যায় রকেট ওড়ে কিভাবে?

দীপাবলির সময় ওড়ানো রকেট মাটিতে ফিরে আসে। তবে বিজ্ঞানিরা মহাকাশে, চাঁদে মহাকাশযান পাঠান কি করে? রকেট সোজা ছোঁড়া হলেও তা বৃত্তাকার পথে ঘোরে কেন? চন্দ্রযান যদি সোজা চাঁদে যেতো তবে অনেক কম সময়ে চাঁদে পৌঁছাতো। বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠাতে অনেক বেশি সময় লাগছে। তা'হলে সেই পথে ওড়ানো হলো কেন?

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতেই চন্দ্রযান-৩ অবতরণ করবে কেন? আচ্ছা আমরা পৃথিবী থেকে পুরো চাঁদ দেখতে পাই? এই প্রশ্নগুলো যেকোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মনে আসতে পারে। বিজ্ঞান মানেই প্রশ্ন করা, উত্তর খোঁজা, খুঁজতে গিয়ে নতুন জিনিস জানা। আমাদের জানতে ইচ্ছা করে চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কেমন লাগবে দেখতে।

আমার এক বন্ধু সেদিন হঠাৎ প্রশ্ন করল, ৫০ বছর আগে আমেরিকা যদি চারদিনে চাঁদে রকেট পাঠাতে পারে তবে ইসরো (ISRO)'র এত সময় লাগছে কেন? মানুষের মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে চন্দ্রযান-৩। আমরা চেষ্টা করি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সেগুলো কিছুটা দেখার।

প্রশ্ন-উত্তর শুরু করার আগে আমরা জেনে রাখি 'ইসরো' যে চন্দ্রযান-৩ পাঠাল তার দুটি অংশ ছিল। এক, প্রপালসন কক্ষ আর দুই ল্যান্ডার রোভার ব্যবস্থা বা মডিউল।

রকেট কি?

রকেট এক বিশেষ ধরনের যান যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন গ্যাস প্রবল বেগে যানের প্রপালশন-এর নির্দিষ্ট পথে বের হয়। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া বলের প্রভাবে রকেট সামনের দিকে এগিয়ে যায়। প্রপালশন মডিউলে তরল নাইট্রোজেন এবং অক্সিডাইসার ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য।

রকেট বিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যার কোন কোন সূত্র আছে?

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র এবং বলবিদ্যার রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র রকেট উৎক্ষেপণ ও গতির দিকনির্দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র। যা থেকে রকেটের পলায়ন বেগ বা মুক্তি বেগ বা এসকেপ ভেলোসিটি জানা যায়।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে এসকেপ ভেলোসিটি ১১.২ কিমি/সেকেন্ড। রকেটের আকৃতি এমন করতে হয় যাতে বায়ুর চাপ রকেটের উপর সর্বনিম্ন হয়।

আমরা সবাই দেখেছি চন্দ্রযান-৩-এ পাখনা লাগানো আছে। এই পাখনা বা ফিন্স-এর কাজ রকেটের ব্যালান্স ও দিক ঠিক রাখা। রকেটের এরোডায়নামিক্স (Aerodynamics) নির্ভর করে ভরকেন্দ্র, চাপকেন্দ্র, কোথায় আছে তার ওপর। চাপকেন্দ্র নিচের দিকে আর ভরকেন্দ্র উপরের দিকে থাকলে রকেটের ব্যাল্যান্স ঠিক থাকে। রকেট বিজ্ঞানে আর জানা দরকার কেপলারের সূত্র। রকেটকে পৃথিবীর কক্ষ থেকে চাঁদের কক্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেপলার-এর সূত্র গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও guidance system, pitch maneuover একান্তই রকেট বিজ্ঞানের বিষয়।

সোজাভাবে দিক ঠিক করে রকেটকে চাঁদে পাঠানো যেত?

অবশ্যই যেত।

তবে চন্দ্রযান-৩-কে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক মাস ধরে পাঠানো হচ্ছে কেন?

আমার বন্ধু এই প্রশ্নই করেছিল। আসুন দেখা যাক তার উত্তর।

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানি যখন কোনো উপগ্রহ যে গ্রহকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে তখন তার গতিবেগ পরিবর্তিত হয়। উপগ্রহটি যখন গ্রহটির কাছে আসে তখন তার গতিবেগ বাড়ে, আর উপগ্রহটি যখন দূরে চলে যায় তখন তার বেগ কমে। এই সূত্র কাজে লাগিয়ে চন্দ্রযান-৩-কে চাঁদে পাঠানো হচ্ছে।

এইভাবে অনেক কম খরচে বিজ্ঞানীরা চাঁদে যান পাঠাচ্ছেন। তবে সময় বেশি লাগবে। কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। চন্দ্রযানের বিশেষ তাড়া নেই দ্রুত চাঁদে পৌঁছানোর।

তাই উপগ্রহ যখন apogee-তে পৌছায় তখন ইঞ্জিনিয়াররা মাটি থেকে navigation controlling system-এর মাধ্যমে রকেটের মুখ সামান্য ঘুরিয়ে পরের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে উপগ্রহটিকে স্থাপন করেন। এইভাবে ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে বাড়িয়ে অল্প জ্বালানি খরচ করে উপগ্রহটিকে চাঁদের কক্ষে প্রবেশ করানো হয়।

ল্যান্ডার কীভাবে চাঁদের পিঠে নামে?

প্রপালশন আর ল্যান্ডার রোভার সিস্টেম-কে অনেকটা মালবাহী লরির সাথে তুলনা করা যায়। প্রপালসন ইউনিট-এর কাজ লান্ডার আর রোভারকে চাঁদের কক্ষে প্রবেশ করানো। তারপর প্রপালসন ইউনিট আলাদা হয়ে যায়। ল্যান্ডার-এর ভেতরে ইঞ্জিন থাকে যা ল্যান্ডার ও রোভারের বেগ আস্তে আস্তে কমায়। আবতরণের পর রোভার চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে। রোভার তাই চাকাযুক্ত হয়।

লান্ডার ও রোভার চাঁদে যা পরীক্ষা করবে তা কিভাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করবে?

কোনও শব্দ চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আসতে পারে না। মাঝে বাতাস নেই বলে। তাই একমাত্র তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবীতে সংকেত প্রেরণ করতে হবে। তাই লান্ডার ও রোভারে উচ্চমানের যন্ত্র ও ক্যামেরা এবং মোডেম লাগানো থাকে।

আরও দুটো বিষয় আলোচনা করে লেখা শেষ করব। প্রথমত, আমরা পৃথিবী থেকে একমাত্র চাঁদের একদিকই দেখি। কারণ চাঁদ পৃথিবীকে ১ বার ঘুরে আসতে ২৭ দিন সময় নেয়। আবার চাঁদ নিজের কক্ষে একবার ঘুরে আসে ২৭ দিনে। এই কারণে আমরা সবসময় চাঁদের একটাই পৃষ্ঠ দেখি।

একেবারে শেষে আমরা জানার চেষ্টা করি চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে কেন আবতরণ করবে।

আমরা জানি যে মেরুদেশ প্রায় অন্ধকার। তাপমাত্রা সেখানে (-)২৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে আমাদের প্রথম আভিযান থেকে চাঁদে জলের অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। এই অঞ্চলের অতি ঠাণ্ডা যে কোনো জিনিসকে সংরক্ষিত রাখবে। ফলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল অত্যন্ত জরুরি অজানা বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে।

আচ্ছা আমরা যদি চন্দ্রযানে চেপে চাঁদে যেতে পারতাম তবে চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখতে লাগত?

এ কথা উল্লেখ করতেই হবে চন্দ্রযান-৩ আমাদের মনে আলোড়ন ফেলেছে। এখানে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অবশ্যই কৃতিত্ব আছে। কিন্তু তাল কাটে যখন তাঁদের কেউ কেউ বা ISRO-র প্রধান তিরুপতি মন্দিরে পুজো দেন মহাকাশ অভিযানের সাফল্য কামনা করে!

এখানেই প্রশ্ন বিজ্ঞানমনস্কতার। প্রশ্ন ধর্মনিরপেক্ষতারও। ব্যক্তিগত বিশ্বাস এক কথা আর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে মন্দিরে যাওয়া আরেক।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনের কোনো সংস্থা এই কাজ করতে পারে? আবশ্য তর্কের খাতিরে বলাই যায় প্রধানমন্ত্রী তো নিজেই রাম মন্দির-এর শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত আমাদের দেশে নরেন্দ্র মোদীই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী হননি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু কিন্তু সোমনাথ মন্দির উদ্বোধন করতে যাননি। এমনকি তিনি রাষ্ট্রপতিকেও না যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে। আর একটা কথা। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ISRO-র বিজ্ঞানী। যাঁদের মধ্যে 'মিশাইলম্যান' ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালামও ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোটাই নষ্ট করা হচ্ছে না কি? পৃথিবীতে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যেমন আফগানিস্তান, সিরিয়া, পাশের দেশ পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে চলে এদের আজ কি হাল হয়েছে। সমাজকে, দেশকে এগিয়ে নিতে যেতে হলে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। বর্তমান বিশ্বে 'বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ' তাই অগ্রগতির একমাত্র উপায়।

ভিডিও সৌজন্যঃ 'ইসরো অফিসিয়াল' ইউটিউব পেজ।